Liest man sich Artikel über die Trends in der Ausbildung, stolpert man unweigerlich über immersives Lernen oder Virtual Reality Learning. Wenn es darum geht, als Bildungsverantwortliche nicht nur träges Wissen zu vermitteln, sondern Handlungskompetenzen zu stärken, bieten die immersiven Lernumgebungen gewinnbringende Vorteile. In diesem Artikel gehen wir darauf ein, was immersive Lernumgebungen ausmachen, welchen Mehrwert sie bieten, wo und wie sie bereits eingesetzt werden und wie sich eine Umsetzung solcher Inhalte gestaltet.

Was sind immersive Lernumgebungen?

Mit Immersion bezeichnet man vereinfacht gesprochen das Eintauchen in fiktive Welten. Im Zusammenhang mit immersiven Lernumgebungen werden dabei verschiedene Technologien berücksichtigt: von 360°-Videos über dreidimensionale, computergenerierte Umgebungen am Rechner wie auch Augmented-Reality-Anwendungen. Im Kontext dieses Artikels fokussieren wir uns jedoch auf Virtual Reality, weil diese Technologie wie keine andere in der Lage ist, Personen vollkommen in neue Welten eintauchen zu lassen.

Immersives Lernen ist dabei also eine erlebnisorientierte Trainings-Methodik, die Virtual Reality nutzt, um reale Szenarien zu simulieren und Lernende in einer sicheren und fesselnden Umgebung zu trainieren. Es kombiniert die «Präsenz» von Virtual Reality mit moderner Lerntheorie, Datenwissenschaft und räumlichem Design, um die Effektivität der Trainings und das Engagement der Benutzer zu verbessern. Das immersive Lernen beruht dabei auf vier Säulen:

1. Virtual Reality (VR)

Mit der Simulation unserer Sinne und der Möglichkeit der Interaktion mit der virtuellen Umgebung schafft VR das Gefühl, wirklich vor Ort zu sein (Presence). Durch ein Ganzkörper-Erlebnis (Embodiment) und die Nachahmung von Handlungsabläufen können in situativen Lernszenarien Handlungskompetenzen trainiert werden. VR bietet dabei ort- und zeitunabhängige On-Demand-Trainingsmöglichkeiten, auch in sonst aufwändigen oder riskanten Szenarien. Durch Echtzeit-Feedback auf die Handlungen und dem Präsenz-Gefühl erhöht sich auch die emotionale Verbundenheit mit den Inhalten.

2. Lerntheorie

Im Rahmen vorhandener Lerntheorien können verschiedene Aspekte und Prinzipien hervorgehoben werden, welche durch das immersive Lernen abgedeckt werden. Durch das «Learning by Doing» in einer virtuellen Umgebung mit Interaktion und Feedback hilft das immersive Lernen dem Gehirn, entsprechende Verbindungen zu schaffen und die Erinnerungsleistung (Retention) zu erhöhen. Auch die kritische Frequenz des Lernens kann durch die ermöglichte Repetition und Inhaltsvarianten erreicht werden. Dabei ist auch der Aspekt der Entscheidung («decision making») abgedeckt, zumal in Echtzeit die Konsequenzen der Handlungen ersichtlich sind. Durch anpassbare und individuelle Schwierigkeitsgrade in den Lernherausforderungen kann VR in einem realistischen aber sicheren Umfeld einen Flow-Zustand schaffen, der die Langzeiterinnerung sowie den Wissenstransfer unterstützt. Und nicht zuletzt können durch eine realistische Simulation und Präsenz auch Erregungszustände wie Stress, Angst oder Überraschung geschaffen werden, um mit den Lerninhalten einen Impact zu haben.

3. Datenwissenschaft

Durch die verbauten Sensoren in der VR-Hardware ist es möglich, breite Datensätze während dem Training zu generieren. Dazu gehören nicht nur die Nutzungsdauer und Bewegungsdaten von Kopf (VR-Brillen) und Händen (Controller oder Hand-Tracking). Durch die Interaktivität ist es auch möglich, Daten zur Performance unter verschiedenen Umständen zu erheben – beispielsweise die Fehlerquote unter Stress. Moderne VR-Headsets können dabei auch die Augen tracken, um exakt zu erfassen, wohin eine Person im Training schaut. Gewisse Geräte erfassen dabei nicht nur die Pupillenerweiterung als Indikation der Gefühlslage oder Aufmerksamkeit, sondern haben auch Sensoren verbaut, welche die Herzfrequenz messen. Diese Datenfülle erlaubt Insights in das Lernverhalten, die das traditionelle Lernen nicht ermitteln konnte. Wichtig zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang, dass diese Datenerfassung stets gezielt eingesetzt werden sollte und die Nutzer über die entsprechende Erhebung informiert sein sollten.

4. Räumliches Design

Als Teil der Entwicklung für immersive Lerninhalte spielt das «spatial design» eine wichtige Rolle. Damit ist die Methodik gemeint, Inhalte dreidimensional und räumlich zu gestalten, sodass der grösstmögliche Lernerfolg entsteht. Unter Verwendung von Ansätzen aus verschiedenen Disziplinen wie Film, Game Design, Interface Design (UI) und User Experience (UX) versucht man folgende Ziele zu erreichen:

- Zum einen soll die immersive Lernumgebung einen passenden Grad an Realismus bieten, welches visuelle und akustische, aber auch physikalische Elemente mit berücksichtigt.

- Darauf aufbauend soll eine möglichst grosse Immersion und Präsenz erreicht werden, sodass der Lernende die Technologie vergisst und sich auf die Inhalte konzentriert.

- Durch die Agency überträgt man den Lernenden die Möglichkeit, die Umgebung zu verändern und damit die Konsequenzen der Aktionen abzubilden.

- All diese Aspekte führen schliesslich zu einem höheren Engagement.

- Wichtig für alle diese Ziele ist der Komfort. Dieser beinhaltet beispielsweise den Tragekomfort der Hardware, aber auch das vermittelte Gefühl der Sicherheit und die Vermeidung von Motion Sickness.

Welchen Mehrwert bieten immersive Lernumgebungen?

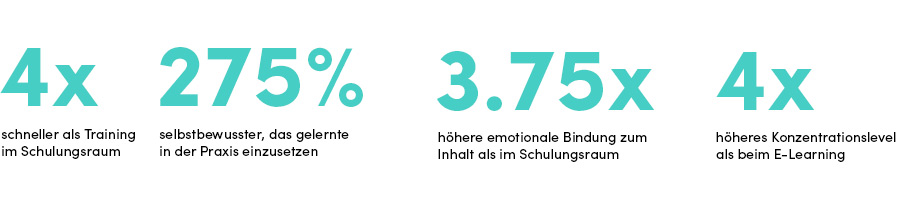

Die Vorteile von immersiven Lernumgebungen, spezifisch in VR, wurden in verschiedenen Studien überprüft und nachgewiesen. Eine aktuelle Studie von PWC untersuchte dabei die Vorteile von VR-Trainings im beruflichen Kontext, spezifisch in der Vermittlung von Soft Skills. Im Vergleich zu klassischen Frontalunterricht und eLearning bot die VR-Variante in folgenden vier Bereichen einen grossen Mehrwert:

Die Probanden der VR-Umgebung konnten dabei die Inhalte viermal schneller erlernen als die Klassenraum-Gruppe. Sie waren auch um 275% selbstbewusster, das Gelernte in der Praxis einzusetzen und hatten eine um den Faktor 3.75 erhöhte emotionale Bindung zum Gelernten. Im Vergleich zur eLearning-Gruppe konnten die Forscher zudem eine vierfach höhere Fokussierung feststellen.

Eine Literaturübersicht von 29 Arbeiten besagt, dass die meisten Studien einen signifikanten Vorteil der Nutzung von I-VR [immersive virtual reality] in der Ausbildung fanden. Darüber hinaus gab es Hinweise darauf, dass der Erwerb virtueller Fähigkeiten erfolgreich auf reale Probleme und Szenarien übertragen werden konnte.

Eine weitere Studie der University of Maryland resümierte, dass ein VR-Training nicht nur half, sich besser an gelernte Informationen zu erinnern, sondern auch die Konzentration der Teilnehmenden erhöhte. In dieselbe Kerbe schlägt die Studie von Yeonhee Cho an der Syracuse University: Die Erinnerungsrate der VR-Probanden war höher als diejenige der Kontrollgruppe. Darüber hinaus konnte nachgewiesen werden, dass die Motivation durch die räumliche Präsenz gesteigert war. Auch bei der Studie von Legault et al. konnten verbesserte Lernleistungen in der VR-Gruppe nachgewiesen werden, als es darum ging, 30 Begriffe in einer fremden Sprache zu lernen.

Auch in der Schweiz gab es erste Studien zum Einsatz von immersiven Lernumgebungen. Die login Berufsbildung AG untersuchte zusammen mit der Hochschule für Angewandte Psychologie der FHNW den Einsatz von VR in der Berufsbildung. Auch wenn infolge der Corona-Pandemie die Transferleistungen nicht untersucht werden konnten, konnte den VR-Trainings eine höhere Motivation sowie Prozessleistung der Probanden attestiert werden. Auch die ZHAW entwickelte am Institut für Wirtschaftsinformatik VR-Lernumgebungen und untersuchte in Feldexperimenten deren Wirksamkeit hinsichtlich Lernzielerreichung.

Wo werden immersive Lernumgebungen bereits eingesetzt?

Wo sich immersive Lerninhalte anbieten beantwortet die Literatur mit einer möglichen Übersicht von Einsatzgebieten. In einem Report von 2017 erwähnen die Autoren dabei Anwendungsszenarien mit Fokus auf betriebliches Lernen, Performance-Support in Unternehmen und Organisationen sowie Verhaltenstraining. Im Bericht Perspectives: Training in Another Dimension nennen die Autoren folgende Einsatzgebiete:

- Onboarding von neuen Mitarbeitenden

- Sicherheitsrelevante Abläufe, wie zum Beispiel den Umgang mit Gefahrensituationen

- Die Entwicklung operationaler Effizienz

- Erweiterung und Verbesserung der Softskills, durch Entwicklung von Sozialkompetenz und Führungskräfte-Entwicklung

- Kundenservice

- Notfallsituationen und den Umgang mit aussergewöhnlichen Situationen

Die Praxis zeigt hier, dass die Grenzen der Anwendungsgebiete durchlässig sind. In einem vergangenen Artikel zu VR in der Ausbildung haben wir zehn Use Cases aus der ganzen Welt zusammengetragen. Sie zeigen auf, wo Industrieunternehmen und Bildungseinrichtungen immersive Lernumgebungen bereits einsetzen. In der Zwischenzeit durften wir bereits diverse weitere VR-Projekte im Ausbildungs- und Präventionsbereich umsetzen – hier ein paar Beispiele:

Ostschweizer Fachhochschule: Dementia Care VR

In enger Zusammenarbeit mit dem Institut für Angewandte Pflegewissenschaft haben wir eine Virtual-Reality-Simulation entwickelt, welche eine Annäherung an mögliche Demenz-Symptome erlebbar macht. Das Ziel des Projektes ist, Pflegefachpersonen in Ausbildung auf innovative und empathische Art für solche Symptome zu sensibilisieren, um die Zusammenarbeit mit Patientinnen und Patienten zu verbessern.

BKW: Ausbildung in VR

Im Umgang mit Hochspannung muss bei Elektrikern jeder Handgriff sitzen. Aus diesem Grund haben wir für den Stromkonzern BKW eine VR-Trainingsapplikation entwickelt, mit der Auszubildende Schalthandlungen realitätsnah trainieren können. In der ersten Version umfasst unsere Simulation das folgende Szenario: Die Nutzer befinden sich vor einer Schaltanlage, bei der eine Sicherung ausgefallen ist. Nun gilt es, das Problem zu erkennen und – nachdem man sich mit der korrekten Schutzausrüstung ausgestattet hat – zu beheben.

Swiss Connect Academy: Konfliktbewältigung

Auch mit 360°-Videos können interaktive Lerninhalte erstellt werden, wie das Beispiel für die Swiss Connect Academy zeigt. Wir haben eine Serie von 360°-Videos gedreht, welche die Zuschauer in die Position einer Führungskraft versetzen, welche einen Streit zwischen zwei Mitarbeitenden erlebt – und dann entscheiden muss, wie sie darauf reagiert. Soll man die Streithähne ignorieren? Auf die internen Richtlinien pochen? Oder ein klärendes Gespräch vorschlagen? Je nach Entscheidung erlebt man hautnah, wie sich die Situation weiterentwickelt.

Holcim (Schweiz) AG: Staubprävention

Bei der Produktion von Zement und Kies entsteht Staub. Eine erhöhte Staubexposition kann bei Nichteinhalten der Schutzmassnahmen ein Gesundheitsrisiko darstellen. Um ihre Mitarbeitenden auf dieses Thema zu sensibilisieren, setzt Holcim auf Virtual Reality: In einem 3-minütigen VR-Film zeigen wir die Wichtigkeit auf, die Massnahmen zur Staubreduktion konsequent umzusetzen, damit die Lebensqualität aller Arbeitskräfte auch langfristig gewährleistet werden kann.

BUL: Sicherheitsgurt im Traktor

Nur ein Bruchteil der Schweizer Bauern nutzt im Traktor einen Sicherheitsgurt – was immer wieder zu schlimmen Unfällen führt. Die Beratungsstelle für Unfallverhütung in der Landwirtschaft (BUL) hat uns deshalb beauftragt, eine VR-Experience zu entwickeln, in der man einen solchen Unfall hautnah erleben kann. Zuerst ohne Sicherheitsgurt und mit fatalen Konsequenzen. Wir haben die Applikation in drei Sprachen und für vier verschiedene VR-Systeme (Oculus Quest, Oculus Rift, HTC Vive und iSamsung Odyssey) entwickelt.

Wie werden immersive Lerninhalte produziert?

Die Umsetzung von Projekten für immersive Lerninhalte lässt sich mit der klassischen Softwareentwicklung vergleichen, da am Ende das Resultat oft eine Applikation umfasst, welches auf einem spezifischen Endgerät (in diesem Fall VR-Brillen) läuft. Es lohnt sich, diese Entwicklung schrittweise anzugehen, wobei verschiedene Phasen unterschieden werden können.

1. Strategie und Briefing

Eine der entscheidendsten Phasen bei der Umsetzung ist die Strategie-Phase. Darin werden unter anderem folgende Fragen beantwortet:

- Was ist das Lernziel und welche Inhalte sollen vermittelt werden?

- Welchen Mehrwert bringen immersive Lernumgebungen im genannten Kontext?

- Welche Handlungen können die Nutzer ausführen und welche Interaktionen sind möglich?

- Wie gestaltet sich die Umgebung und wie gross soll der Realitätsgrad sein (visuell, akustisch, physikalisch)?

- Wie und wo werden die Lernenden die Inhalte nutzen (Standorte, Anzahl Auszubildende)?

- Welche Datensätze sollen gemessen und ausgewertet werden?

- Wie soll das Projekt evaluiert werden?

- Gibt es in Zukunft weitere Lerninhalte und wie gestaltet sich die Aktualisierung der Inhalte?

- Gibt es Zeit- und Budgetvorgaben?

2. Design und Konzept

In diesem Schritt werden die konkreten Fragen zur Umgebung und den Interaktionen festgelegt. Dabei wird oft mit Mockups und Moodboards gearbeitet. Wichtig ist in diesem Schritt auch die Festlegung des User Interfaces (UI) sowie der Rahmenhandlung. Das Resultat dieser Phase ist oft ein Drehbuch, Detailkonzept oder Game Design Document, welches alle Aspekte zusammenfasst für die Entwicklung.

3. Produktion und Entwicklung

Basierend auf dem Konzept werden die Inhalte erstellt. Dies umfasst vor allem die Erstellung der 3D-Assets wie Umgebungen und Objekte. Dabei können 3D-Modelle von Grund auf neu erstellt oder lizenziert werden. Es ist darüber hinaus möglich, allenfalls vorhandene CAD-Daten zu verwenden und optimieren. Nebst den 3D-Modellen gehört auch das Sound Design zur Produktion.

In einer iterativen Entwicklung erfolgt die Zusammenführung der Inhalte und die Programmierung der Logik. Dazu gehören auch Animationen, Feedback-Systeme und die User Interaction. In regelmässigen Abständen werden neue Versionen (Alpha und Beta) getestet und angepasst. Idealerweise können diese Versionen bereits mit der angepeilten Zielgruppe getestet werden.

4. Setup und Rollout

Mit der Fertigstellung der Software folgt das Setup der Hardware. Dies beinhaltet die Beschaffung der Hardware unter Beachtung von Support und Garantie, das Aufsetzen der notwendigen Accounts, die Initialisierung der VR-Brillen sowie Installation des Contents. Auch hier wird in Testläufen die Qualität sichergestellt.

Mit dem fertigen Hardware-Setup und der finalen Software folgt die Auslieferung. Dazu gehört auch die Erstellung von Schulungsmaterial, das Onboarding von beteiligten Personen und Teams sowie das Aufsetzen von internen Prozessen.

5. Analytics & Learnings

Sobald die immersiven Lernumgebugnen im Einsatz sind, werden Daten erfasst. Dies kann innerhalb der Experience erfolgen, aber auch begleitend durch das Befragen von Nutzern. Basieren auf Reports und Daten wird die Experience verbessert und weiterentwickelt.

Lehren auch Sie bereits mit immersiven Technologien?

Falls auch in ihrem Unternehmen oder ihrer Bildungsinstitution immersive Technologien auf Interesse stossen, zögern Sie nicht uns anzufragen. Sehr gerne geben wir nicht nur Auskunft zu Möglichkeiten und Technologie, sondern unterstützen Sie auch dabei, massgeschneiderte Lerninhalte und -konzepte zu entwickeln und umzusetzen.